Kurt Tucholski schrieb, dass kein Vortrag ohne einen geschichtlichen Rückblick beginnen darf. Da er für mich ein großes Vorbild als Satiriker darstellt, werde ich dem Folge leisten. Mir sind zu diesem Thema in meiner Familie einige Kriegsepisoden in Erinnerung geblieben, die so gar nichts mit den Kriegsgeschichten der Elterngeneration, wie sie sich unzählige Angehörige meiner Generation immer und immer wieder anhören mussten. Vom „Barras“, wo einem erst einmal Zucht und Ordnung beigebracht würde, das wir ja viel zu verweichlicht wären, alles genießen und verprassen würden, was unsere Eltern in harter Arbeit nach dem Krieg aufgebaut haben. Dabei verschwiegen sie, dass sie selbst dafür sorgten, dass Deutschland 1945 in Schutt und Asche lag – doch Selbstmitleid ist fester Bestandteil der deutschen Leidkultur.

Was ich zu berichten habe zeigt eine andere sehr unheldische Seite und soll dazu dienen, der heutigen Generation, die anlässlich des Krieges in der Ukraine von der Vernichtung Russlands und einem Siegfrieden faselt, nichts anderes wiederholt, als die bürgerliche Klasse in der Götterdämmerung des untergehenden Kaiserreiches. Wenn damals die Jungen mit ihren Zinnsoldaten die völkischen Kriege im Wohnzimmer aufbauten, so sind es die heutigen Computerspiele, „World of Tanks", „Armored Warfare", „Panzercorps 2" und viele andere, die jeden jungen Politiker der Union, liberaler und alternativ-grünen Friedens- und Soziparteien zur großen Feldfrau oder -herrn macht. Die Parolen wiederholen sich, die Geschichte glücklicherweise nicht im gleichen Maße, sie kann aber ungeahnte Überraschungen in sich bergen und völlig neue Bedrohungen für die Menschheit entblößen. Hiroshima und Nagasaki stehen für die strategische globale Vernichtung dieser Welt, die übrigens nicht nur das Klimaproblem, sondern auch alle anderen Probleme recht endgültig zu lösen verspricht.

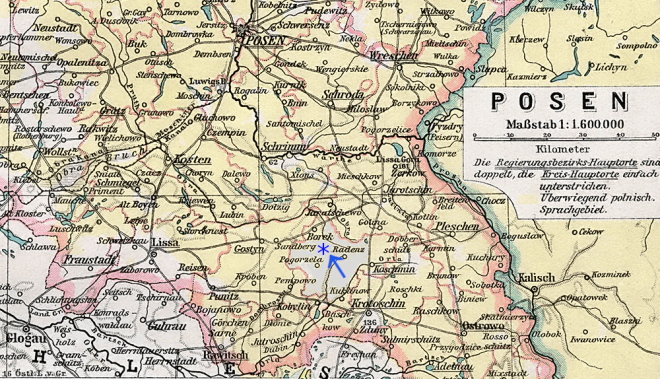

In meiner Kindheit wurde mir oft ein vergilbtes Foto gezeigt. Ein altes Ehepaar ist dort abgebildet. Solche Photographien gab es in jeder Familie. Typisch der große Ernst und der starre Blick auf den Betrachter. Das ist deutsch, würde jetzt ein Rudolf Herzog in seinen zu recht vergessenen Schundromanen verkünden. Weit gefehlt. Die Glasplatten, auf denen das Negativ entstehen sollte, waren sehr unempfindlich und die Belichtungszeiten lang. So war ein sekundenlanges Stillhalten absolut notwendig. Aus dem größten Schalk wurde ein preußischer Unteroffizier beim Exerzieren. Das Ehepaar waren meine Ur-Urgroßeltern, die in der Provinz Poznàn, damals unter preußischer Knechtschaft einen Gasthof betrieben. Sie waren als deutsche Siedler etwas Besseres gegenüber den polnischen Land- und Wanderarbeitern, den eigentlichen Einwohnern des Landes, welches in Folge eines von Friedrich Nr. 2 vom Zaun gebrochenen Krieges nach dem plötzlichen Ableben der Zarin Elisabeth ein unverhofft glückliches Ende für den Preußenkönig fand und den Anlass bildete, dort Deutsche anzusiedeln.

Dieser streng dreinblickende Hausvater mit seiner ebenfalls ernst schauenden Gattin waren völlig selbstverständlich in den Kriegstraditionen, im besten lutherischen Sinne als treue Untertanen aufgewachsen. So hatte dieser nun schon bejahrte Mann mit Erfolg daran teilgenommen 1864 gegen Dänemark die Düppeler Schanzen zu stürmen, war 1866 gen Königgrätz gegen Österreich gezogen und nahm am deutsch-französischen Krieg 1870/71 teil. Sein Herz schlug für den Kaiser Willi Ausführung Nr. 2 und deshalb setzte er kurzerhand seine Tochter samt Enkelin vor die Tür, als jene als junge Ehefrau und Mutter aus Berlin zu Besuch weilte und ihrem Herrn Vater von dem Arbeiterelend in Preußens Hauptstadt berichtete. Sie hatte bereits Kontakt zur sozialdemokratischen Partei aufgenommen, was ihre stetig wachsende noch junge Familie schon früh in die Opposition zum „Vaterland“ und anderen höheren Mächten trieb. Die protestantische Ethik und ihre Traditionen verschwanden damit aber nicht. Selbst, wenn die Nachkommen keine strengen Kirchenbesucher waren, so galten doch diese Werte weiter und wurden gelebt. Diese widerspenstige Tochter war meine Urgroßmutter und das kleine Mädchen meine Großmutter, die mir von der nächtlichen Abreise per Bahn in der 4. Klasse nach Berlin berichtete.

Einige Jahre später, meine Großmutter zählte 22 Lenze, war sie des abends mit ihrer besten Freundin in Berlin zum Tanz ausgegangen. In diesem Sommer war auch ihr Bruder Alfred in das:

Leib-Grenadier-Regiment „König Friedrich Wilhelm III.“

(1. Brandenburgisches) Nr.8 Frankfurt/Oder

eingetreten. Das Gruppenfoto weist eine Anzahl junger Männer auf, die offenkundig gerade das Zivilleben hinter sich gelassen und den Eindruck erwecken, dass sie auch so schnell als möglich dorthin wieder zurückkehren möchten. Man schreibt das Jahr 1914, es ist ein Samstag, der den beiden Frauen ein bescheidenes Vergnügen ohne die allgegenwärtige Reglementierung verspricht. Plötzlich verbreitet sich im Tanzsaal die Kunde von der Mobilmachung und der Kaiserrede an sein Volk, die Musik wird unterbrochen, es steigen Männer auf die Tische halten flammende Reden und stimmen „Heil dir im Siegerkranz..." an.

Die Stimmung wird immer aggressiver und es werden ständig Hurra-Appelle gehalten, bis die beiden Frauen rufen, ob denn niemand an die zukünftigen Toten denkt. Da werden Sie hinausgeworfen und beschimpft. Sie laufen durch das nächtliche Berlin, auch aus anderen Tanzsälen tönten nur die „Hoch"-Rufe und Treue-Bekenntnisse zu Kaiser und Vaterland.

Gruppenfoto dieses Regiments im Postkartenformat und als solche verschickt mit dem Datum vom 6.Juni 1914, Absender ist Alfred H., 2. von rechts in der letzten Reihe

Das fröhliche „Jeder Tritt ein Brit', jeder Stoß ein Franzos' und jeder Schuss ein Russ'" endete bekanntlich damit, dass die deutschen Soldaten, was von ihnen noch übrig war, eher wie die getretenen Hunde nach Hause krochen um sich dort die Wunden zu lecken und von Dolchstoßlegenden zu schwafeln. Bis dahin jedoch durfte jedoch gestorben werden. Der auf dem Foto so preußisch adrett wirkende junge Mann ist mein Großonkel, einer der drei Söhne die meine Urgroßmutter von den insgesamt neun Kindern zur Welt brachte. Bei ihm hieß es dann leider nicht: „Venedig sehen und dann sterben", sondern der Ort hieß Soissons, wo im Juli 1918 die letzten großen Schlachten stattfanden und er schließlich im Lazarett seiner Verwundung erlag, die er erhalten hatte. Da waren es nur noch Zwei. Meine Großmutter fuhr indessen mit ihrer besten Freundin Straßenbahn. In einer Zeit als höhere Bürgertöchter Hedwig Kotz-Malheur lasen, auf dem Klavier das „Gebet einer Jungfrau" klimperten, durfte die niederen Stände, die ja harte Arbeit gewöhnt waren, auch Männerarbeiten ausführen wie das Steuern einer Straßenbahn. Mein Urgroßvater war manchmal mit von der Partie, wenn er seinem Dienstplan gemäß als Schaffner mit derselben Straßenbahn in Berlin unterwegs war. Mir wurde von den beiden Frauen eindrücklich geschildert, wie heroisch sich damals die Heimatfront gestaltete. Man fror entsetzlich und hungerte sich durch. Eine andere Großtante von mir bekannte, dass sie nie in ihrem späteren Leben mehr gehungert habe als in jener Zeit. Damals wie heute gilt der Leitsatz: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, für die Eliten darf es Champagner sein, der Pöbel beißt in den Patriotismus – oder ins Gras hinein."

Fünfzig Jahre später diskutiere ich mit meinem Großonkel und seinem besten Freund Richard Broh über den Vietnamkrieg. Beide nun mittlerweile alten Herren gingen in Kreuzberg auf das humanistische Leibniz-Gymnasium, liefen Rollschuh auf dem Mariannenplatz und wurden von der Kriegshysterie des Augusts 1914 angesteckt. Sie marschierten von Kreuzberg nach Lichterfelde, um den Ausmarsch der ersten Truppen aus der Gardeschützenkaserne zu bejubeln und versuchten in der Kadettenanstalt ihr Glück als Kriegsfreiwillige. Doch zu dem Zeitpunkt sollte der Krieg ja nur bis zum Weihnachtsfest 1914 dauern und man empfahl den Schülern des Geburtsjahrgangs 1897 doch noch etwas die Schulbank zu drücken. Sie sollten aber noch genügend Gelegenheit bekommen „für die Freiheit" dem irdischen Leben entrissen zu werden, was der römische Dichter Horaz in folgenden Vers kleidete:

„Dulce et decorum est pro patria mori“.

Mein Großonkel erlitt starke Erfrierungen an den Füßen, die ihn zeitlebens belasteten und hatte das Glück im „Kronprinzenlager" bei Verdun in französische Gefangenschaft zu geraten. Richard Broh trat nach den Kriegserlebnissen der USPD bei und nach einigen Jahren in der Illegalität des Nazi-Reiches arbeitend, das für Bürger mosaischen Glaubens ein spezielles Ende vorsah, konnte er 1937 in einem nicht sehr vertrauenerweckenden Flugzeug nach London flüchten. Von dort aus organisierte er sich in der Gewerkschaftsbewegung, wo er nach „der Stunde Null“ in Westdeutschland begann zur Neugründung der Gewerkschaftsbewegung beizutragen. Leon Rosenberg und Heinz-Oskar Vetter vom DGB zählten zu seinen Freunden. Ein idealer Diskussionspartner für einen Schüler des Jahre 1968, der in die Studentenbewegung und APO hineingezogen wurde. Mein Großonkel bekam von der SS eine Schiffspassage mit einer Zehn-Dollarnote geschenkt. Das Reiseziel war ungewiss und interessierte den Reichsführer-SS Heinrich Himmler überhaupt nicht. Folgerichtig waren nur wenige Monate danach diese Schiffsreisen auch nicht mehr im Angebot, sondern nur noch Sonderzüge, mit denen der Vater meines Großonkels nach Theresienstadt transportiert wurde, um noch mit den letzten Transporten nach Auschwitz ins Jenseits befördert zu werden. Mein Großonkel jedoch lernte Shanghai kennen und dorthin folgten seine Frau und sein Sohn, kurz vor dem Überfall auf die Sowjetunion, mit der Transsibirischen Eisenbahn nach China. Die Japaner, von den Nazis gern als „Quadratgermanen“ bezeichnet, pferchten dann die jüdischen Bewohner Shanghais in ein Ghetto ein, verzichteten aber auf die industrielle Vernichtung. Infolgedessen verstarb der Sohn mit 15 Jahren an der dort grassierenden Typhusepidemie. Die Eltern wanderten dann anlässlich der großen Revolution in die USA aus. Mein Großonkel, früher ein bekannter Sportjournalist bei dem „Berliner Tageblatt", durfte den „american way of life" als Lagerarbeiter und nebenbei tätiger Journalist für die jüdische Zeitung „der Aufbau" hautnah erleben. Der Vietnamkrieg war ihm verhasst, da er in Weltkrieg Numero 1 sämtliche Illusionen zu Grabe getragen hatte.

Die „goldenen Zwanziger“, welche ja pompös und verlogen als Seifenoper in der Flimmerkiste dem Publikum vorgeführt wurden, stellten für meine Familie zwar ein erstes Luftholen dar, doch blieb es ein Überlebenskampf, weil die wirtschaftliche und politische Lage instabil war. Der Bruder meiner Großmutter mit dem Namen Willi konnte seine Jugend auch nicht lange genießen, da zu dieser Zeit kein wirksames Medikament gegen Diabetes vorhanden war. Trotz einer teuren Privatkur, die der Chef einer angesehenen Krawattenfabrik meiner Großmutter spendierte, verstarb er an dieser Krankheit. Da war es nur noch Einer.

Dieser Letzte der männlichen Nachkommen meiner Urgroßeltern war zugleich der Zweitälteste in der Familie. Er hieß Friedrich und wurde wie viele Namensvetter „Fritz" gerufen. Für damalige Zeiten noch ungewöhnlich und bei streng konservativen Christen von leichtem Naserümpfen begleitet, lebte er in einer „Mischehe". Doch nicht etwa im Sinne der Rassenhygieniker fanatischer Nazis, sondern im kirchlichen Sinne, denn die Tante Rosa war katholischen Glaubens. Was die beiden nicht davon abhielt, ihre Kinder evangelisch taufen zu lassen. Ein Junge, den ich nur unter Onkel Fritzel kannte und die Tante Annemarie, die in der westdeutschen Provinz lebte, gingen aus der Verbindung hervor.

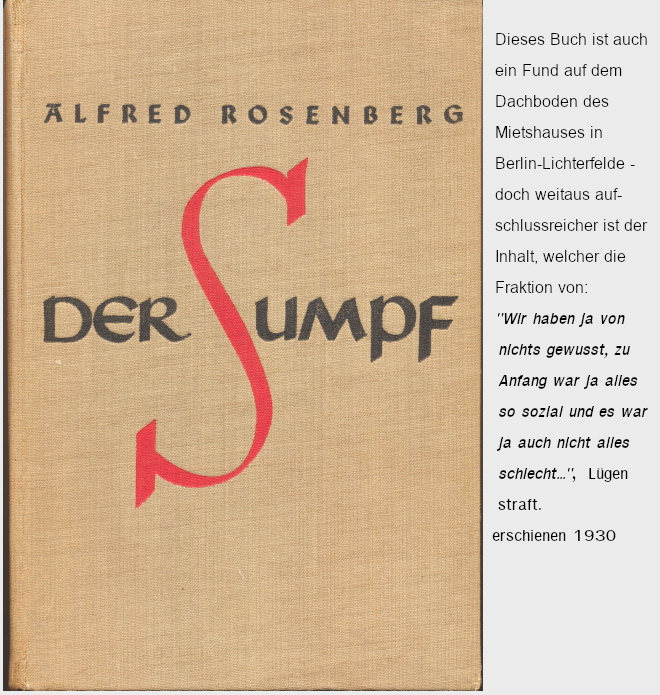

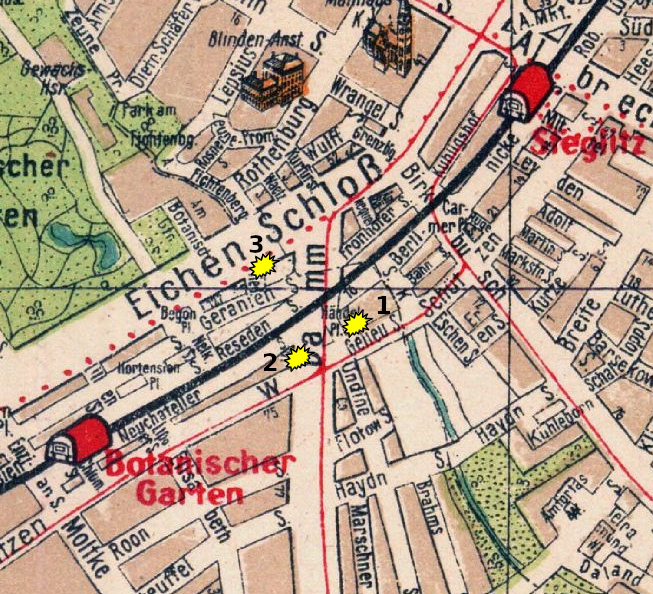

Nun, hatte ich ja schon die Kadettenanstalt erwähnt. Die erste Straßenbahnlinie führte vom S-Bahnhof Lichterfelde-Ost, der zugleich mit einem Fernbahnsteig versehen war, an dem auch Schnellzüge hielten, zu dieser preußischen Eliteanstalt, die für viele Europäer ein Nagel zu ihrem Sarg wurde. Kein Wunder, dass bei dieser hohen Konzentration preußischen Ungeistes die Vorortsiedlung Lichterfelde auch später eine Nazihochburg wurde. Diese Nazis, welche nicht nur der späteren Wehrmacht angehörten, sondern auch der Tross dieser Offizierssiedlungen, Krämer, Verwaltungsbeamte, just alles was ein preußischer Offizier zur „Fett-lebe" brauchte, war in Lichterfelde ansässig und engagierte sich schon früh für diese anrüchige Partei NSDAP. Es war mir ein Vergnügen nach 30 Jahren neben Wehrmachtstahlhelmen auch Akten auf dem Dachboden unseres Mietshauses in einer verstaubten Ecke zu finden. Diese Akten beinhalteten Flugblätter, Kandidatenlisten, Hauswurfsendungen, offenkundig aus den letzten Wahlkämpfen der Weimarer Zeit. Anscheinend hatte jemand in den letzten Kriegstagen diese belastenden Unterlagen der NSDAP-Ortsgruppe noch verschwinden lassen. Ich erfreute mich daran, nun zu wissen, wer von den Händlern und andere noch lebende Provinzpotentaten alles Nazis waren und nach dem Krieg die besten Antikommunisten und Superdemokraten, bevorzugt in der CDU, spielten. Nach der Machtergreifung und des Aufstellens erster SS-Kampfgruppen wurde aus der Kadettenanstalt die Heimstätte der „LAH", der Leibstandarte Adolf Hitler.

Wir befinden uns am späten Abend des 29. Juni 1934 in einer Steglitzer Eckkneipe wie es sie zu Tausenden in Berlin gab. Es ist ein heißer Freitag. Der Buchhalter Friedrich H. aus der Livländischen Straße in Wilmersdorf hat schon einige Pilsener und Kurze getrunken. Seine Stimmung ist erregt und er fängt an mit den Zechkumpanen zu politisieren. Trotz der Warnung seiner Mittrinker hört er damit nicht auf und erzählt einen Witz, der heute zurecht als diskriminierend verpönt ist, aber damals nur aussprach, was die gängige Volksmeinung ausdrückte. „Hitler und Goebbels wollen Skat spielen. Da fehlt ihnen der dritte Mann. Goebbels kommt auf die Idee bei Röhm anzurufen, um ihn zu fragen, ob er Lust hat als dritter Mann eine Runde Skat zu spielen. Doch am anderen Ende der Telefonleitung bedauert der Adjutant, dass sein Chef Röhm leider keine Zeit habe, denn er würde gerade Dame spielen." Nach diesem Witz entsteht ein Tumult. Friedrich H. wird festgenommen und direkt zur Gestapo in die Prinz-Albrecht-Str.8 gebracht. Zu gleicher Zeit begann eine lang geplante Mordserie der SS, die die SA enthaupten sollte und zugleich die ausgesprochen attraktive Chance bot, persönliche Rachefeldzüge mit tödlichem Ausgang für die Opfer unbehelligt durchführen zu können. Diese Aktion wird heute noch gern beschönigend „Röhm-Putsch" genannt. Dieser Witz, der seiner Abneigung gegen die Nazis entsprach, musste wohl in der paranoiden Vorabendstimmung zu dieser streng geheimen Aktion bei den in der Kneipe anwesenden Nazis auf einen fruchtbaren Boden gefallen sein. Friedrich H. wird am folgenden Tag wieder frei gelassen und die Familie atmet auf, während meine Mutter die Schüsse aus der nicht allzu weit entfernten ehemaligen Kadettenanstalt vernimmt, wo die „Putschisten" ermordet werden. Die Hinrichtungen finden in einer Entfernung von über anderthalb Kilometern Luftlinie statt.

In den folgenden Jahren gibt es eine gefährliche Gewöhnung an die Terrorherrschaft der Nazis. Aber die bürgerliche Gesellschaft schließt ihren Frieden mit den braunen Machthabern, die in Wirklichkeit von einer Rüstungsindustrie am Leben erhalten werden. Das Propagandageschwätz von der „Volksgemeinschaft" hinterließ trotzdem bleibende Spuren. Nicht nur das „völkische Eintopfgericht", welches in unserer Familie schlicht nicht stattfand, was den Blockwart massiv ärgerte, sondern auch die zahlreichen vermeintlichen Wohltaten dieses Regimes sollten sich bis in die Achtziger Jahre in der späteren BRD halten. Obwohl schon zu Anfang des dritten Reiches ein Gauleiter Mutschmann vor sächsischen Unternehmern erklärte, dass der Zusatz "-sozialistisch" allein dazu diene, um sich die Arbeiterschaft zu Diensten zu machen.

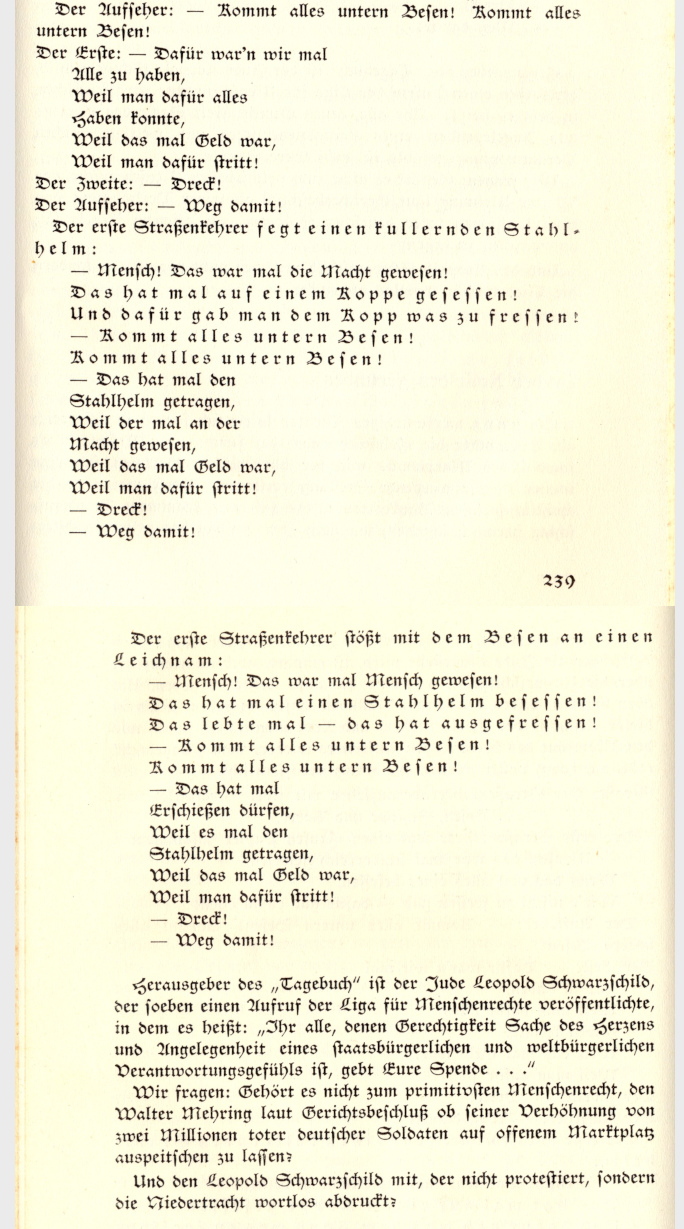

Doch, die Nachkriegslüge, dass niemand etwas von den Verbrechen der Nazis gewusst habe, von einem neuen Weltkrieg überrascht wurde, werden später zu jämmerlichen Schutzbehauptungen eines Volkes, dass sich von jeglicher Verantwortung reinwaschen will. Kam noch ein Carl-Ossietzky 1931 wegen Spionage ins Gefängnis, weil in seiner Zeitung „die Weltbühne" über geheime Manöver der Reichswehr in der Sowjetunion berichtet wurde, wobei sich die Führung der Reichswehr einen Hundekot um die Bestimmungen des Versailler Vertrages scherte, so nahm man offenbar die beständige Beschwörung einer kriegerischen Auseinandersetzung zur Eroberung eines neuen Lebensraums nicht ernst.

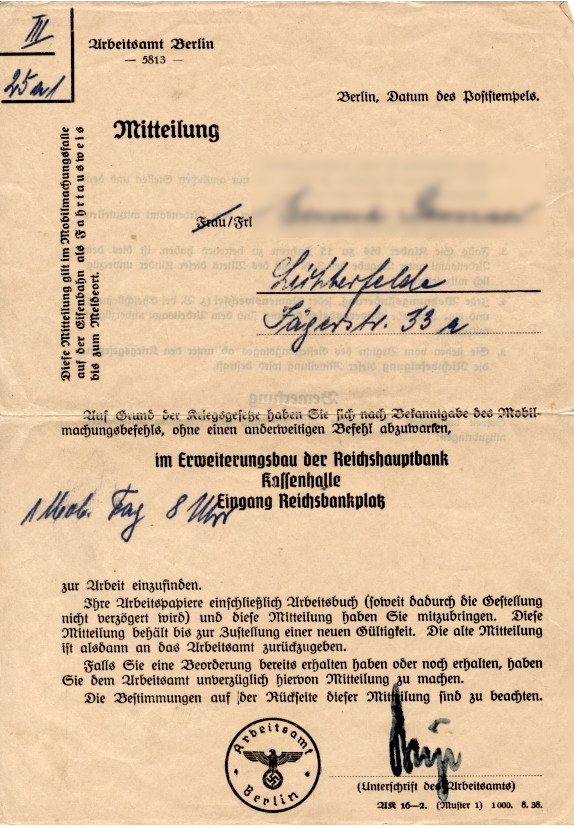

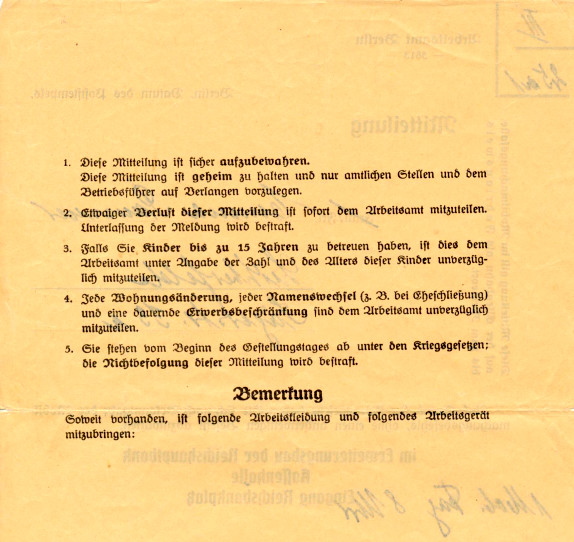

Das Arbeitsbuch,

welches an meine Großmutter ausgegeben wurde, enthält ein

aufschlussreiches Beiblatt. Wenden wir uns aber zunächst

diesem Buch zu. Es enthält auf einen Blick den beruflichen

Lebensweg des Reichsbürgers. Es ist als Ausweisdokument für

das Arbeitsamt und andere Behörden gedacht. Die rotgrüne

Bundesregierung, welche sich unter dem Stichwort "Hartz IV"

einen Namen machte, wollte es wieder aufleben lassen unter dem

Begriff "Elena". Was das Soldbuch des Soldaten ist, sollte

Arbeitsbuch und Elena für den Reichs- und Bundesbürger werden.

Bei einer Kontrolle sofort zu wissen, ob sich der zu

Kontrollierende auch als gesetzestreu und normgerecht erweist.

Ein Militarisierung der Gesellschaft, denn ähnlich wie "Hartz

IV" bestand die "Beseitigung der Arbeitslosigkeit" allein in

Zwangsmaßnahmen und realen Einkommensverlusten.

arbeitend

arbeitend